大晦日、京都の八坂神社で行われる「をけら詣り」は、古来より伝わる年越しの風物詩の一つです!

この特別な儀式では、参拝者が境内で焚き上げられた火を使って、古い年の厄を払いつつ新しい年を迎える準備を整えます。

「をけら火」と呼ばれるその火は、神聖なものであり、年越しを迎えるにふさわしい神秘的な雰囲気に包まれています。

八坂神社は、祇園祭などで有名な場所ですが、この大晦日の風景はまた一味違った魅力を放ちます。

面白いことに、かつては「をけら詣り」の際に、参拝者が電車に火縄を持ち込むことができたというエピソードも存在します。

火縄は、火をつけるための道具であり、当時は特に重要な役割を果たしていました。

今では考えられないことかもしれませんが、昭和初期までこのような習慣が続いていたのです。

人々が神社へ向かう道すがら、火縄を携えながら、大晦日の夜に神聖な火を持ち帰ることができたのです。

このような時代背景を知ることで、現代の「をけら詣り」が持つ意味が一層深く感じられることでしょう。

では、今年の大晦日、八坂神社で行われる「をけら火」にはどんな魅力があるのでしょうか。

その歴史や伝統を振り返りながら、現代に受け継がれる風習を探ってみましょう。

をけら詣りでは電車に昔は火縄を持ち込めた?

火のついた火縄を電車に持ち込むなんて、今ではあり得ないことなので、聞いて驚きますよね!

しかし、昔はなんと、京都市電や京阪電車、バスなどの公共交通機関で、をけら火の持込みが許されてたそうです!

「当時はまだ路面電車だったため」という説を聞いたことがありますが、持ち込めなくなったきっかけは定かではありません。

時代と変化と共に火の持ち込みはできなくなったんですね。

をけら火はどうやって持って帰っていた?

「をけら火」を持ち帰る方法は、昔から伝統的に行われてきた重要な儀式の一部でした。

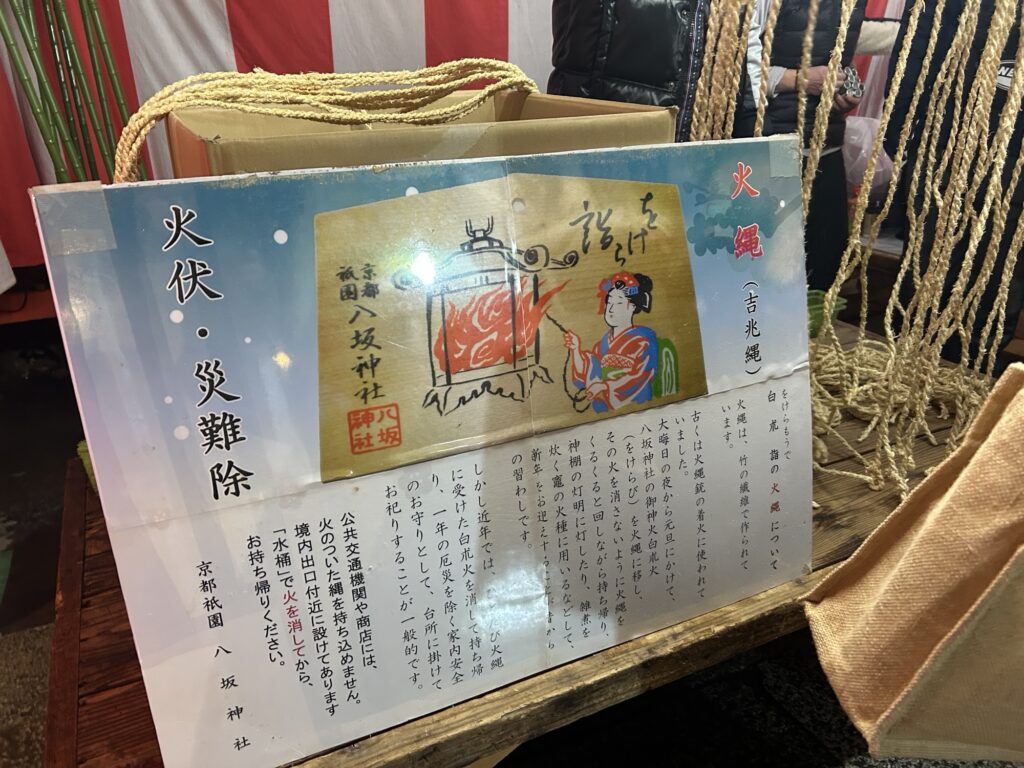

参拝者は八坂神社で焚かれる神聖な火を分けてもらい、それを家に持ち帰るための道具として「火縄(ひなわ)」を使っていました。

「火縄」は、火を保持するために縄に火種をつけたものです。

火が消えないようにブンブン回しながら、神社で受け取った火を家に持ち帰り、家庭で火を灯す役割を果たしました。

火を持ち帰る意味

持ち帰った「をけら火」を家で灯すことは、家庭や地域の守り神としての役割を果たしました。

また、この火を灯し続けることで、家の繁栄や無病息災、悪霊を追い払うという意味が込められていました。

また、持ち帰ったその火でお正月のお雑煮をつくることも新年の習わしだったそうです。

火を灯し続けることができれば、1年間の平穏無事を祈るという風習でした。

現代の「をけら火」

現在では、実際に火のついた火縄を持ち帰ることはありませんが、「をけら詣り」の儀式に参加することで、昔の習慣や火の神聖さを感じることができます。

時代とともに火の扱い方は変わりつつありますが、今でも「をけら火」は新年の安全と繁栄を願うための重要な儀式として、多くの人々に親しまれています。

火縄を持って駅の改札を通ろうとした人が、駅員さんに止められるという光景を友人が目撃したそうです。絶対に火を持って電車やバスには乗れないのでご注意ください!

えぇぇ、京阪電車とか、をけら詣りに限り特定の時間火縄の持ち込みOKやったんちゃうん。なんでもかんでも規制してほんまに! 文化とか伝統が消えてまうでほんま pic.twitter.com/yv3ZcR6X6A

— O.P.OHGAKI (@peterohgaki) January 3, 2017

八坂神社の大晦日の「をけら火」とは?

ここからは、八坂神社の「をけら詣り」や「をけら火」について、参加方法なども詳しく解説していきます!

をけら詣りはいつ?

をけら詣りは、毎年12月31日の大晦日に行われます。

夜7時ごろから元旦5時頃まで続く、年越しの行事です。

「をけら」の意味は?

火縄につける火は、「をけら(白朮)」と言われる植物の木を燃やしている神火からもらいます。

白朮(びゃくじゅつ)は、古くから邪気を払う力を持つと信じられてきた薬草で、特に日本の民間信仰や神事において重要な役割を果たしてきました。

この薬草は、体調を整えるとともに、霊的な清めや邪気を払う力があるとされ、さまざまな儀式、古くからの日本の伝統文化と深く結びついています。

をけら詣りは京都の年越しの風物詩。「をけら火」を火縄に移しその火をくるくると回しながら自宅まで持って帰ります。その火種でお雑煮を炊いたり神棚の灯明に灯すと「無病息災」のご利益があると言い伝えられています。ちなみに、現代では火が消えた火縄を台所に飾ると火伏せのお守りになるのだとか。 pic.twitter.com/MHjZ34wDxQ

— ちせ(燈代知世)|京都歩きすぎ (@ChiseKyoto) January 3, 2022

をけら火のもらい方

火をつける火縄(吉兆縄)は、境内で一本700〜800円で購入できます。

あちこちで縄を持っている人がいるので、すぐわかります。

火は、神楽殿前、大神宮前、五社前の3ヶ所のうちのいずれかからもらいましょう。

3ヶ所どこでもらっても効用は同じです。

各出入口に火消し用の桶があるので、火を消してから帰宅してくださいね!

八坂神社にお参りすると、「『をけら詣り』の火縄いかがですか~?」という声が飛び交い、竹竿に1mほどの長さの細い縄を何本も吊るして、参拝者に売っています。買った人はみな、火を消さないよう、火縄をグルグル廻しながら家路を急ぐので、いくつもの火が闇夜にゆらめき、とてもきれいです。 pic.twitter.com/OPQio8Au5V

— KYOTREAT_media (@OmotenashiRep) February 20, 2022

をけら詣りでは電車に昔は火縄を持ち込めた?八坂神社の大晦日の「をけら火」について紹介!のまとめ

今回は、をけら詣りでは電車に昔は火縄を持ち込めた?京都八坂神社の大晦日の「をけら火」について紹介しました!

京都の八坂神社で毎年大晦日に行われる「をけら詣り」の風習は、昔とはその形を変えつつも現在も年越しの重要な行事として行われています。

かつては、京都市内の電車やバスでも火縄を持ち込むことが許されており、参拝者はその火を自宅へと運びました。

昔は電車内でも火縄を持ち込むことができたため、当時の人々はその火を慎重に運び、家に持ち帰ることに誇りを持っていたと伝えられています。

現代では火を公共交通機関に直接持ち込むことはできませんが、その精神は今も受け継がれており、八坂神社を訪れる多くの人々は「をけら火」を受け、新年の安全と繁栄を願っています!

「をけら火」の由来や行事に込められた意味は、単なる火を持ち帰ることにとどまらず、心身の清浄や家庭の守護、そして人々の絆を深める象徴として、長い歴史を誇ります。

京都の伝統行事として、今なお多くの参拝者に愛され続けている「をけら詣り」は、新年を迎えるための大切な儀式として、地域社会の信仰心を支えています。

ぜひ、2024年の大晦日に京都にいる時には、その雰囲気だけでも感じに訪れてみてはいかがでしょうか。

大晦日、をけら詣りから初詣と長時間外にいる人もいるかと思います!

八坂神社や除夜の鐘の知恩院周辺は大変混雑が予想されるので、寒さ対策や規制、トイレ情報なども事前にチェックして、素敵な年越しの時間をお過ごしください!